권호기사보기

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

| 대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 연구/단체명을 입력해주세요. | |||||||||

|

|

|

|

|

|

* 주제를 선택하시면 검색 상세로 이동합니다.

서문 | 정지용님께 드리는 두 번째 서간(書簡) 4

Ⅰ. 돌아오는 길 15

절망과 상실 그리고 방랑 17

돌아오는 길 20

‘사립창명학교’ 입학 23

1925년 옥천에서 강연 27

고독과 「병」 31

녯니약이 구절 35

소설을 쓸 수밖에 없었던 까닭 38

수식어와 위상 42

무거운 단어들이 꿈틀댈 때 46

옥천 강연에 나섰던 사람들 49

일제강점기, 유년의 경험 52

불우한 현실의 극복과 견딤의 詩作 55

홍사용이 사준 타고르 시집 59

Ⅱ.일본의 이불은 무겁다 63

‘프랑소와 카페’에 대한 기억 65

교토 로맨스 69

달도 보고 생각도 하고 72

친일도 배일도 못한 그 75

교토 하숙집 Ⅰ 78

교토 하숙집 Ⅱ 82

일본의 이불은 무겁다 86

시시한 이야기 90

궁금증을 풀며 92

조선인 노동자와 히에이산 케이블카 95

「향수」의 정본(定本) 97

「향수」의 정본(正本) 100

「향수」의 경험적 공간, 옥천 103

Ⅲ. 시는 동양에도 업읍데다 107

친일시를 쓰지 않고 버틴다는 것 109

희망 전령사 111

시는 동양에도 없읍데다 114

길진섭과 걸었던 그 길에 봄이 118

시(詩)에게 다가가는 지름길 121

시와 산문의 모순 충돌 125

역사의 한 장면 128

용아가 잃어버렸다던 「옥류동」 130

우리가 알고 싶은 『정지용시집』 Ⅰ 134

우리가 알고 싶은 『정지용시집』 Ⅱ 137

윤석중의 고백 140

지은이를 숨겨야했던 「호수」 143

사내대장부가야간 체조를 좀 했기로서니… 147

Ⅳ.내 마흔아홉이 벅차겠구나 151

일제시대에 내가 제일 깨끗하게 살았노라 153

윤동주와의 만남 156

시를 쓸 수도 절필할 수도 159

붓으로 견디기 162

그가 선택한 글쓰기, 시론(時論) 165

내 마흔아홉이 벅차겠구나 168

가람의 오른편에 앉을 이가 아즉 없다 172

경성 하숙집 174

굴곡진 삶의 표징 177

서러운 마흔아홉의 노래 181

하도 붓을 잡아 본 지 오래 되어 185

이루지 못한 소망 ‘침유루(枕流樓)’ 188

Ⅴ. 빨갱이 누명만 벗게해 달라 193

정지용과 박열 그리고 가네코의 ‘파랑새’ 195

돌아오지 않는 남편, 그를 기다리던 여인 198

산문이 열쇠 201

납본 필증 205

해금에 대한 진정 209

해금, 그의 고향사람들도 나섰다 212

어색한 자리, 복자(覆字) 표기 215

해금의 단계 218

해금의 의미 221

‘얼룩백이’와 ‘칡소’ 논란 225

빨갱이 누명만 벗게 해 달라 228

속절없이 세월은 가고 231

『산문』 호화장서판 발견 235

Ⅵ. 다시 정지용을 찾아 239

다시 정지용을 찾아 241

교토에서 조선인 정지용을 만나다 244

‘비과’를 찾아서 Ⅰ 250

‘비과’를 찾아서 Ⅱ 253

우산을 편 사내 256

후쿠오카에 부는 바람 259

최정희의 증언과 슬픈 단어들 264

오래된 길에서 새로운 길로 268

조선인 정지용과 「압천」 271

정지용 학술교류에 대한 눌언(訥言) 273

온수가 쏟아질 날을 기다리며 276

Ⅶ.지용제, 현대인에게 지급되는 특별수당 283

지용제, 현대인에게 지급되는 특별수당 285

나태주와 함께 간 정지용 고향집 288

정지용 문학의 정체성 확립과 세계화 292

「향수」 시비와 지용제 일화 296

해금 30주년을 맞으며 301

“齋골 막바지 山밋 조고만 초가집”을 찾아서 304

부록 309

정지용 생애 여정 지도 310

정지용 기행산문 여정 지도 313

정지용 연보 315

정지용 관련사진 326

| 등록번호 | 청구기호 | 권별정보 | 자료실 | 이용여부 |

|---|---|---|---|---|

| 0003106637 | 811.88 -24-100 | [서울관] 인문자연과학자료실(열람신청 후 1층 대출대) | 이용가능 | |

| 0003106638 | 811.88 -24-100 | [서울관] 인문자연과학자료실(열람신청 후 1층 대출대) | 이용가능 | |

| B000108311 | 811.88 -24-100 | 부산관 종합자료실(1층) | 이용가능 |

*표시는 필수 입력사항입니다.

| *전화번호 | ※ '-' 없이 휴대폰번호를 입력하세요 |

|---|

| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |

|---|

| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |

|---|

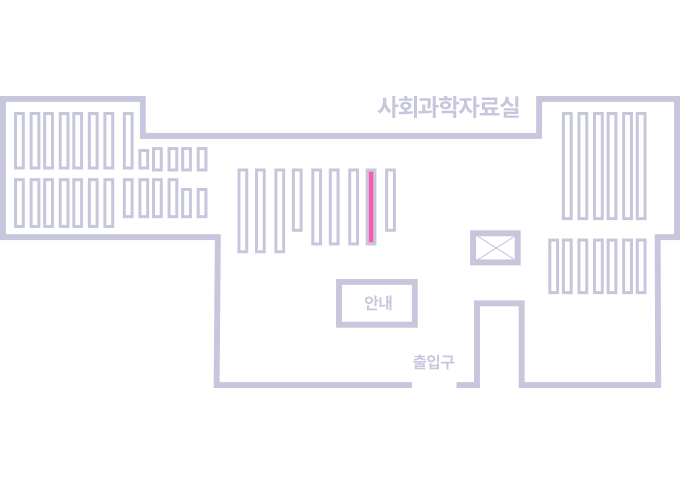

도서위치안내: 인문자연과학자료실(314호) / 서가번호: 20

우편복사 목록담기를 완료하였습니다.

*표시는 필수 입력사항입니다.

저장 되었습니다.